陆地绝大多数植物通过共生的菌根真菌增强养分吸收能力。在此共生体中,菌根真菌给宿主根系提供养分,而根系则将碳(脂类为主)供应给前者。近来人们对根系-菌根真菌这种双向的物质交换关系和分子机制有深入的认识,但“根结构异速关系”这种广泛存在的根系特征,在根-菌共生体内碳-养分交换关系中扮演怎样的角色仍然未知。

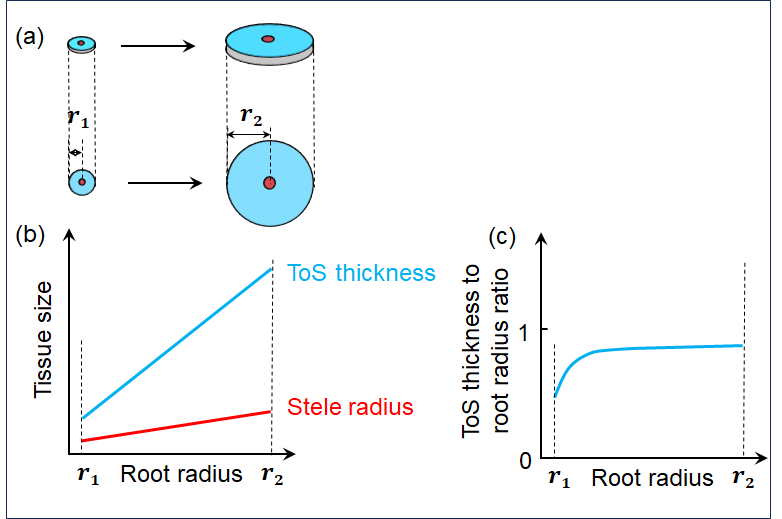

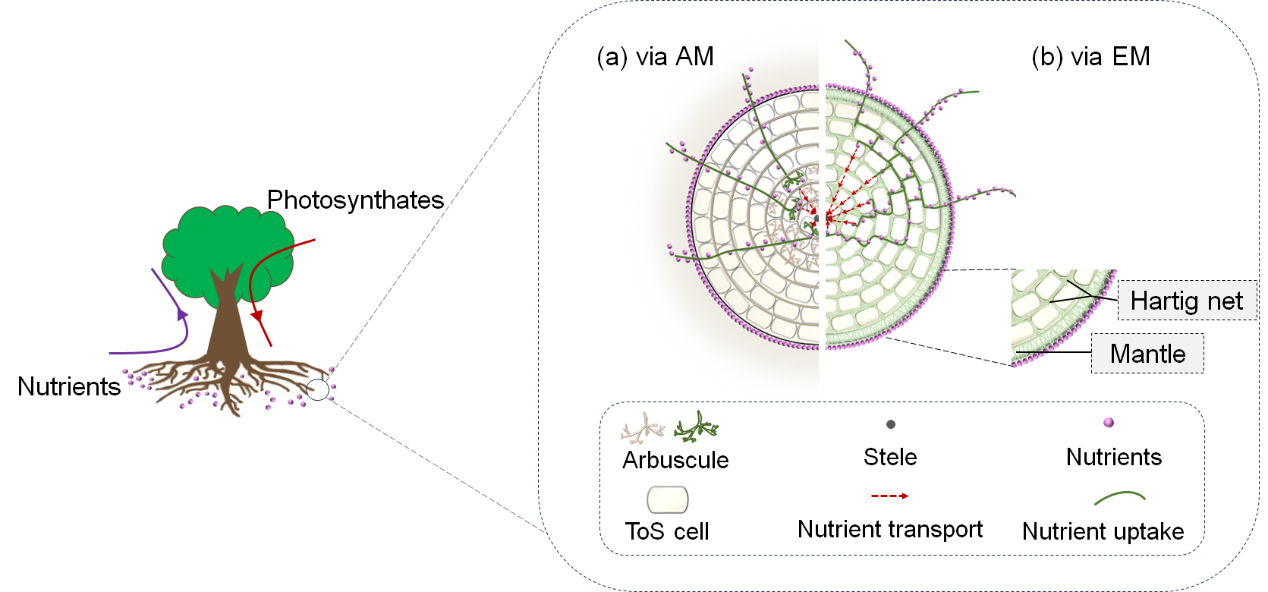

图 1. 根解剖异速关系模式图

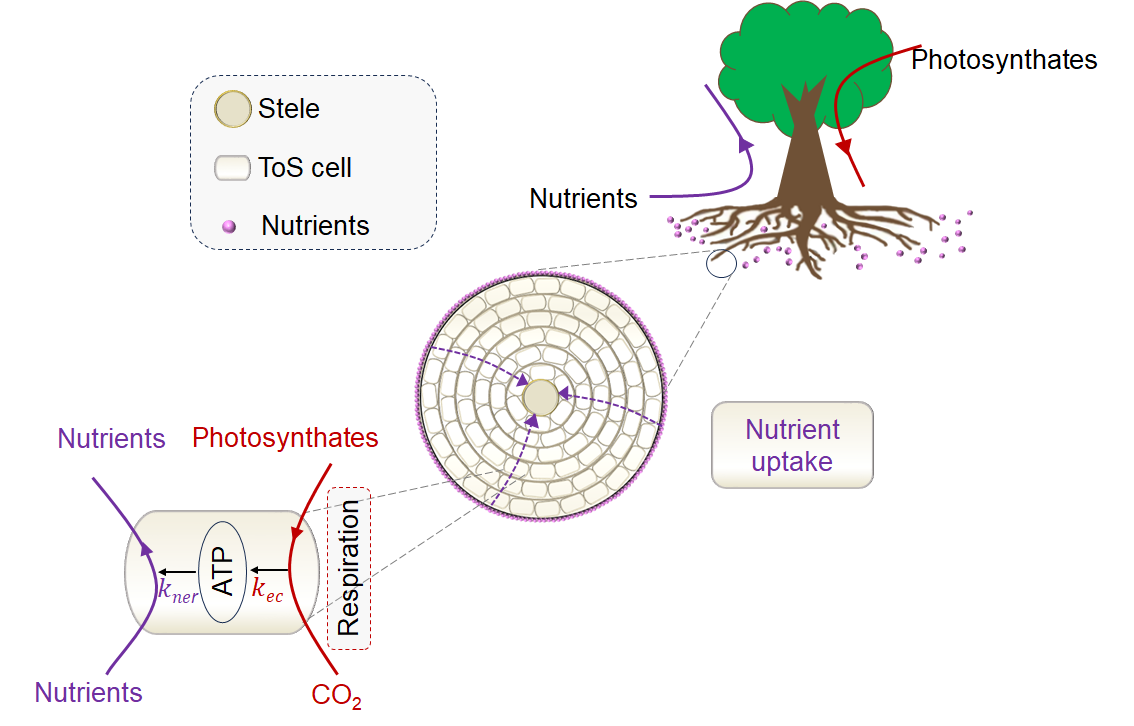

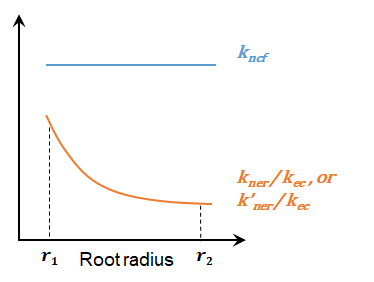

本研究中提出“碳-养分双向转运理论”,建立起“根结构异速关系”与根-菌共生体内物质交换之间的内在关联。该理论基于三个关键指标:每单位呼吸消耗光合碳所产生的能量(kec),每单位能量投入下的根所获得的养分收益(kner)(图2),以及每单位碳投入下的共生菌根真菌所获得的养分收益(kncf)(图3)。

图2. 非菌根植物根系养分主动吸收过程

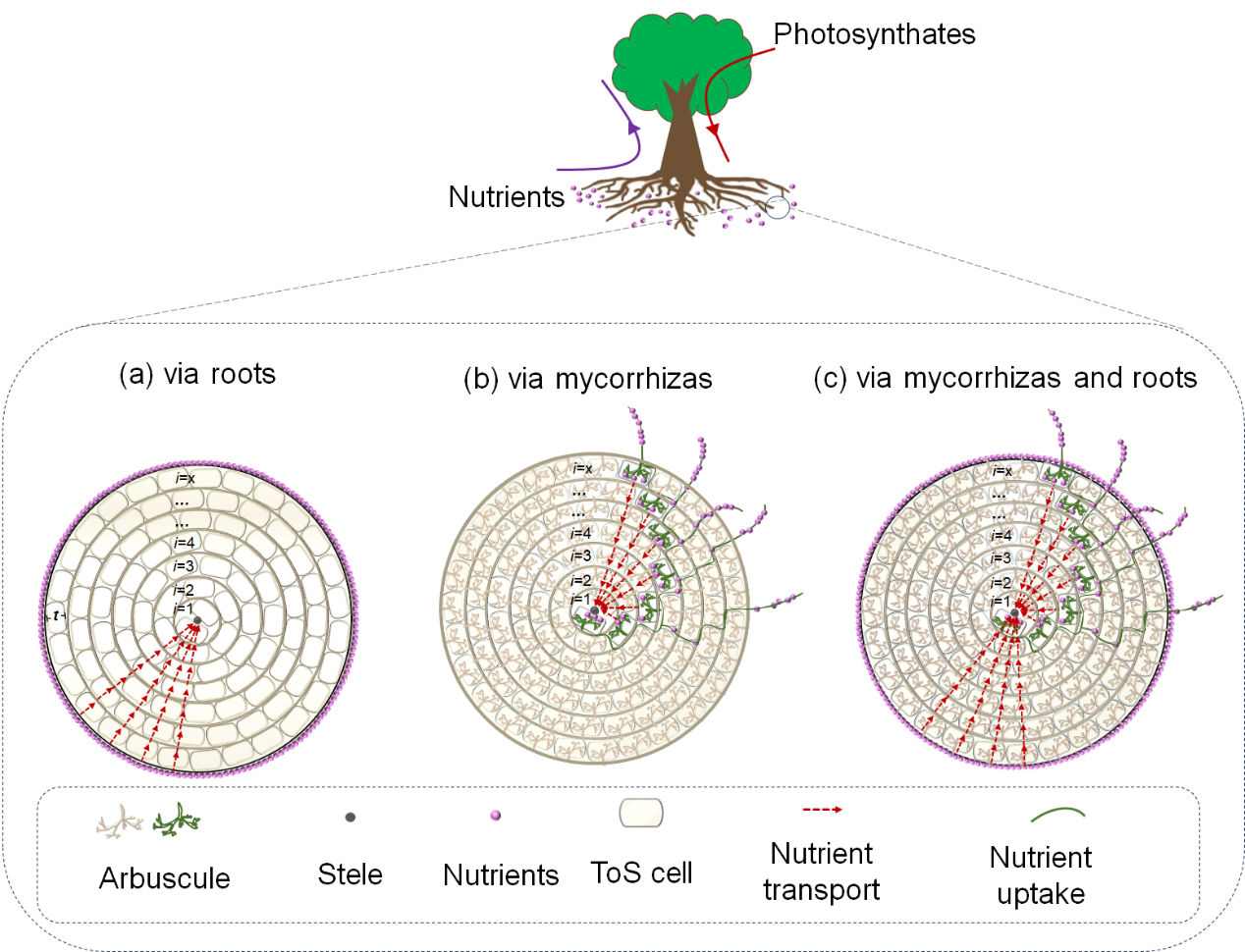

本研究对比非菌根植物和菌根植物根系中碳-养分的双向转移与根解剖结构,尤其是与皮层结构的关系(图3),得出如下结果:单位碳或能量投入下的养分收益(即碳利用效率,kner / kec)会随着根直径的增加而下降(图4中橙色曲线),这是因为粗吸收根的皮层更厚(由“根结构异速关系”而知),养分跨该厚皮层的主动运输耗能(碳)较高。菌根真菌的碳利用效率主要取决于根与菌根接触界面(丛枝菌根结构中的丛枝、囊泡;外生菌根中的Hartig net)的碳-养分交换效率(即kncf);对于某一种菌根真菌来说,此交换效率一般不变(图4中蓝色直线)。

图3. 仅通过根进行养分吸收(a)、仅通过菌根真菌进行养分吸收(b),以及根与菌根真菌同时参与养分吸收(c)的模式图

图4. 吸收根(蓝色)与菌根真菌(橙色)的碳利用效率(单位碳投入下的养分收益)随根半径的变化趋势

上述根与菌根真菌在碳利用效率上迥异的格局,为我们认识根与菌根真菌的共生关系提供了一个全新的视角。传统上认为,粗吸收根依赖菌根真菌是因为粗吸收根的表面积更小,从而更加“渴望”结合菌根真菌来提升养分吸收。我们的研究表明:粗吸收根这种更强烈的菌根共生关系,也可能是因为粗吸收根中,根的碳利用效率更低于菌根真菌,因而更依赖后者以提高碳利用效率。我们团队前期对树木环割的研究给这个设想提供了实验证据(Chen et al., 2025 Plant Diversity)。我们也从理论上论证了菌根真菌高的碳利用效率来源于其菌丝的两个关键特征:菌丝直径远细于吸收根;菌丝管径远比根内胞间连丝粗。同时,我们的研究为认识根与菌根真菌的协同进化过程提供全新的视角。简言之,自白垩纪中期以来,由于大气CO2浓度的降低,植物面临生理干旱,导致植物根系变细。如前所述,由于细的吸收根的碳利用效率高(图4),从而减小了植物利用菌根真菌来提升根系碳利用效率的“内驱力”,因而降低了对菌根真菌的依赖性。

尤为重要的是,我们的研究揭示了菌根真菌在根皮层的“最优”发生部位:丛枝菌根中皮层的丛枝结构(即碳-养分双向交换的部位),发生在靠近中柱的皮层时(图5),可显著降低养分跨皮层运输的碳成本,也即更“节碳”。这表明菌根真菌不只是扩大根系吸收面积,更能帮助根系在养分吸收中“节碳”;这种“节碳”功能是菌根真菌一直被忽视的一个关键功能。未来的研究可以通过根系解剖结构的观测,或者空间转录组学等先进的测序技术,来检验关于菌根真菌“最优”发生部位的预测。如果被验证的话,将有重要的应用价值:选育出菌根真菌发生部位偏向内侧皮层的作物或林木的话,将有效促进植物生长。

图5. 碳-养分双向交换发生在根皮层中的最优部位

丛枝菌根(AM)(a),外生菌根(EM)(b)

河南农业大学孔德良教授为论文通讯作者,已毕业硕士研究生曹静静为论文第一作者,杨喜田教授、冯志培博士、杨庆培博士,南方科技大学王俊坚研究员、郑州大学丁俊祥博士、美国佛罗里达国际大学Oscar J. Valverde-Barrantes博士、英国诺丁汉大学Tino Colombi博士共同参与研究。本研究得到了国家自然科学基金、中原基础研究领军人才、河南省自然科学基金卓越青年创新研究群体、河南省外籍科学家工作室、广东省土壤与地下水污染控制重点实验室项目、广东省基础与应用基础研究基金项目和高水平大学专项基金项目、瑞典可持续发展研究理事会(Formas)等资助。丛枝菌根(AM)(a),外生菌根(EM)(b)

孔德良教授领衔的根系生态学研究团队,近年来围绕林木根系结构及其与共生微生物的关系,在Nature Plants(2篇)、Nature Communications(2篇)、Trends in Ecology & Evolution等国际著名期刊发表一系列原创性成果,应邀担任植物学和生态学领域著名期刊New Phytologist, Plant Diversity, Journal of Plant Ecology, Oikos, Forestry Research Advances编委/顾问。

编辑/郭俨辉 签审/王娟